32.768KHz晶振与RTC之间有什么关系?

答:每一次1Hz信号的脉冲,就代表着时间走过了一秒,这种基于32.768KHz的分频计时机制构成了RTC对秒计时的基础。

实时时钟(RTC)作为众多电子设备中时间信息管理的核心模块,其精准运行高度依赖于稳定可靠的时钟源,而32.768KHz晶体振荡器所提供的信号在其中扮演着举足轻重的角色。

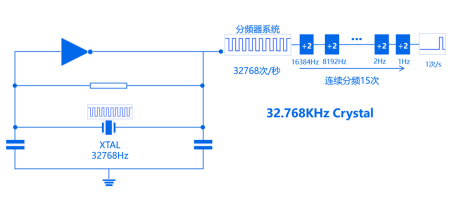

在RTC的工作原理中,时间的计量是通过一系列复杂而有序的计数过程实现的。32.768KHz的信号作为这个计数过程的基石,其重要性毋庸置疑。由于RTC需要精确到秒级甚至更细粒度的时间单位,32.768KHz频率的优势就凸显出来。这个特定频率经过特定的电路设计和内部逻辑处理,可以方便且准确地转换为秒信号。

具体而言,通过对32.768KHz信号进行一系列精确的分频操作,能够在RTC内部产生一个稳定的1Hz信号,而这个1Hz信号正是实现秒计时的关键。每一次1Hz信号的脉冲,就代表着时间走过了一秒,这种基于32.768KHz的分频计时机制构成了RTC对秒计时的基础。

从更广泛的时间维度来看,在实现了秒计时的基础上,RTC利用内部的计数器和寄存器,以32.768KHz信号衍生出的1Hz信号为节拍,进一步对分、时、日等时间单位进行累计和记录。这种精确的计时功能对于各种需要记录时间的电子设备至关重要。

在智能手机中,用户设定的闹钟、日程提醒等功能都依赖于RTC的准确计时,一旦32.768KHz信号出现偏差,可能导致闹钟提前或延迟响起,日程安排错乱等问题;

在电脑主板上,操作系统的时间同步、文件创建和修改时间的记录等操作也都与RTC紧密相关,不准确的32.768KHz信号可能造成系统时间错误,进而影响到文件管理和一些对时间敏感的应用程序的正常运行。

对于智能手表这类可穿戴设备,其小巧的体积内对时间精度要求更高,32.768KHz信号质量直接决定了手表显示时间的准确性,影响用户对设备的使用体验。

此外,32.768KHz信号的稳定性对于RTC在长时间运行中的准确性至关重要。在不同的环境条件下,如温度变化、电磁干扰等因素存在时,32.768KHz晶体振荡器如果能够保持稳定的输出,RTC就能持续准确地计时。然而,如果32.768KHz信号的频率由于外界因素发生了哪怕是微小的偏差,经过长时间的积累,也会导致RTC计时出现明显的误差。因此,在设计包含RTC的电路时,工程师们需要采取一系列措施来确保32.768KHz晶体振荡器工作在最佳状态,以保障RTC计时的高精度和高可靠性。